Rückblickend gehört das Jahr 2018 für die meisten Anbauer zu den schwächeren Rübenjahren in den letzten 2 Jahrzehnten. Es ist durch einige Besonderheiten geprägt, die von guten Startbedingungen bis schwachen Ernteergebnissen variieren:

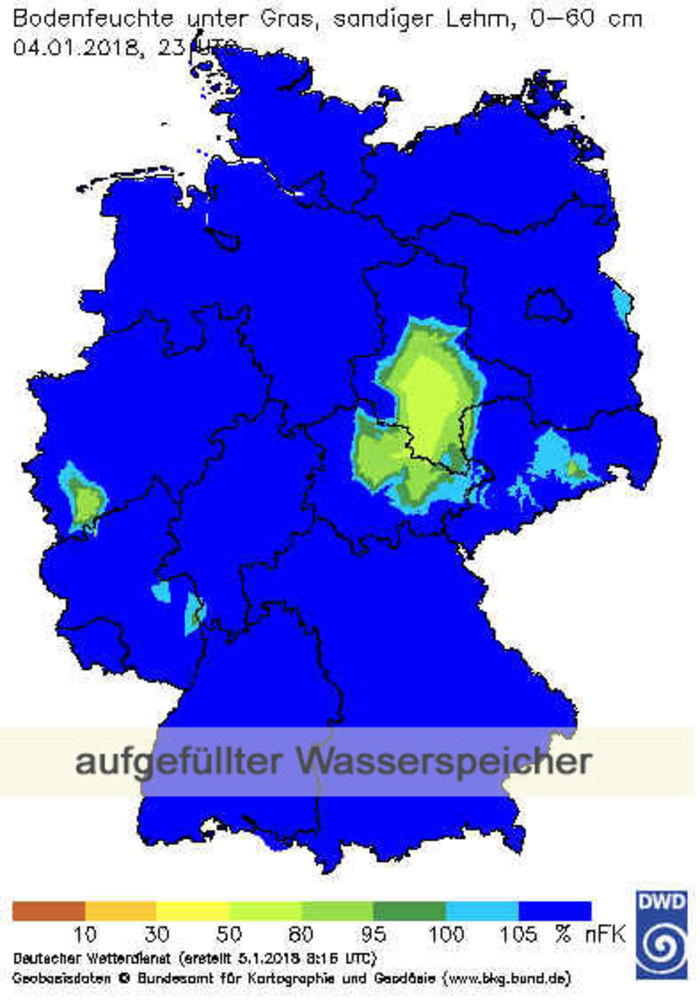

- aufgefüllter Wasserspeicher nach Jahreswechsel (Ausnahme Sachsen-Anhalte, Teile des Rheinlandes) und späte Frostperiode Anfang März

- späte Aussaat, langer Aussaatzeitraum

- wenig Neusaaten

- schnelle Jugendentwicklung und früher Reihenschluss

- normales Schosseraufkommen

- relativ problemlose Unkrautkontrolle trotz/dank schneller Unkrautentwicklung

- erste Trockenschäden bereits Mitte Juni sichtbar, erste Flächen werden beregnet

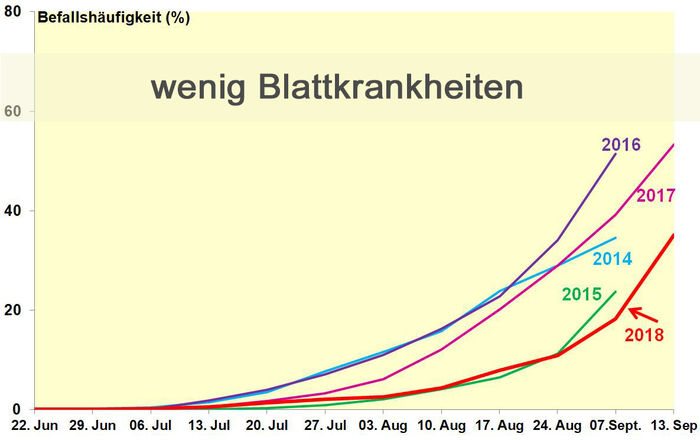

- schwacher Druck von pilzlichen Erregern, sowohl am Blatt, als auch an der Rübe

- massive Trockenschäden (nicht nur auf schwachen Standorten)

- kaum Probleme mit Fäulen (Rhizoctonia, Rotfäule…)

- extrem starker Befall mit Rübenmotte, v. a. im Osten und später auch im südl. Rheinland

- trockener Spätsommer mit extrem hohen Temperaturen und ausgeprägter Trockenheit

- deutliche Sekundärfäulen an schwachen Rüben nach Rübenmottenbefall

- später Kampagnestart aufgrund schwacher Rübenerträge

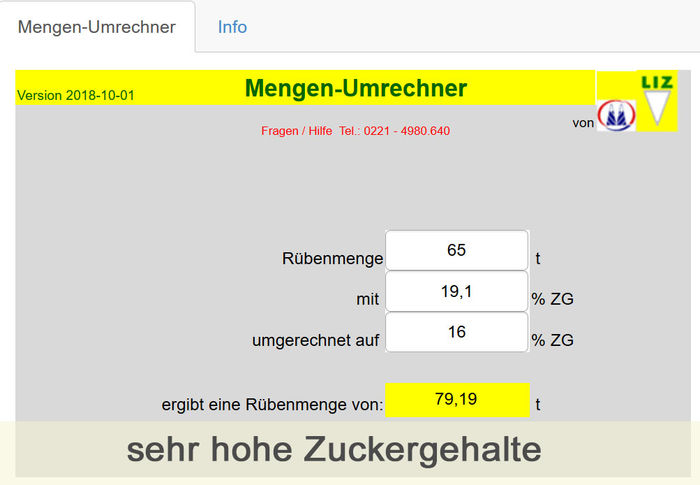

- sehr hohe Zuckergehalte

- extrem trockene Böden (Weizenaussaat teilweise schwierig; Zwischenfrüchte schlecht entwickelt)

- niedrige Massenerträge und teilweise sehr kleine Rüben erfordern angepasste Rodetechnik

- sehr schwacher Ertragszuwachs im Herbst

- starke Ertragsschwankungen in den Regionen und den Betrieben

- frühes Kampagneende

Das Anbaujahr 2018 ist aber auch gekennzeichnet durch die Diskussion um den Wegfall wichtiger Wirkstoffe bei Herbiziden (DMP/PMP), Fungiziden (Azole) und Insektiziden (Neonikotinoide). Dies wirkt beunruhigend, birgt aber auch die Chance auf Innovationen, die den Rübenanbau in Zukunft ökologisch und ökonomisch voran bringen.